- 募集要項・パンフレット

- 病院見学会・インターンシップ情報

- 説明会出展情報

看護師・助産師

看護師・助産師

- 看護師・助産師TOP

- 試験情報・募集要項(専用採用情報)

- 説明会・見学会・インターンシップの予定

- 奨学金制度

- 5つの特徴・幅広い分野の看護

- 教育研修・キャリアパス

- 給与・勤務時間・福利厚生

- ワークライフバランス

- 各病院の紹介

- よくある質問

- 先輩職員からのメッセージ

- 先輩インタビュー動画(機能別・座談会)

採用情報

仕事内容を知る

働く環境を知る

働く人を知る

事務系総合職

事務系総合職

- 事務系総合職TOP

- 募集要項

- 社会人経験者採用(係長職)募集要項

- 部門紹介

- キャリアステップ

- 給与・勤務時間・福利厚生

- よくある質問

- ワークライフバランス

- 各病院の紹介

- 先輩職員からのメッセージ

- 動画メッセージ

採用情報

仕事内容を知る

働く環境を知る

働く人を知る

薬剤師

薬剤師

- 薬剤師TOP

- 募集要項

- 職種概要

- 薬剤師の1日

- 教育研修・キャリアパス

- 給与・勤務時間・福利厚生

- ワークライフバランス

- 各病院の紹介

- よくある質問

- 薬剤師の休日

- 先輩職員からのメッセージ

- 動画メッセージ

採用情報

仕事内容を知る

働く環境を知る

働く人を知る

メディカルスタッフ職

メディカルスタッフ職

- メディカルスタッフ職TOP

- 募集要項

- 臨床工学技士

- 臨床検査技師

- 作業療法士

- 理学療法士

- 管理栄養士

- 診療放射線技師

- 言語聴覚士

- 児童指導員・保育士

- 給与・勤務時間・福利厚生

- ワークライフバランス

- 各病院の紹介

- よくある質問

- 先輩職員からのメッセージ

- 動画メッセージ

採用情報

仕事内容を知る

働く環境を知る

働く人を知る

看護教員・助産教員

看護教員・助産教員

医師

医師- 多職種の先輩インタビュー動画

キャリアステップ

Career step

国立病院機構近畿グループでは、目まぐるしく変化する日本の医療業界において、個々の病院が高い社会的評価を受けながらも健全な経営を行うために、病院の中心となって経営戦略を企画・実行できる事務部門を構築することを目的として、以下3つの視点を重視した事務職員の人事異動を行っています。人事異動は病院をまたいで2府5県内で行われ、規模や地域の異なる現場で多用な経験を積むことができます。

3つの視点

3つの視点

-

1

職員一人ひとりが知識に裏付けられた高い専門性、的確な判断力、着実な実行力などを身につけるため、様々な業務経験を積むこと。

-

2

各病院の機能強化のための人材ニーズに対応すること。

-

3

各職員が安心して働くことができるよう、 ワークライフバランスを考えること。

キャリアイメージについて

キャリアイメージについて

これらを実現するために、職員からは業務に関する意向や配慮してほしい家庭事情などを申告する調査票を提出してもらい、職員のキャリア形成のために役立てています。

日々の業務を行ううえでも、上司と部下のコミュニケーションをより活発化し、有益な人事考課を行うための業績評価制度(※1)を導入しており、職員のインセンティブ向上のため、評価結果は給与にも反映する仕組みになっています。

また、現在は、一般職員から係長に昇任するためには選考試験(※2)に合格する必要がありますが、公正かつ適切な昇任候補者の抽出のため、今後はより上位の役職への昇任についても、選考試験の実施を検討しています。職員が自分の能力を発揮でき、努力が報われる職場を目指し、毎年制度改革をすすめています。

※1 業績評価制度

評価者とのヒアリングを経て各職員が1年間の業務目標を設定し、期間終了後、業務目標の達成度などについて評価を行います。評価する際には、職員は自己評価を行い、評価者は自己評価も参考に最終評価を決定することになります。評価結果は業績手当(ボーナス)や年1回の昇給に反映します。

※2 係長任用候補者選考

係長に昇任するためには選考に合格する必要があります。選考の方法としては、業務に関する知識を問う筆記試験や、1つのテーマに沿ってプレゼンテーションを行う面接試験などがあります。

職員のキャリアを

職員のキャリアを

支える各種制度

育児のためのバックアップ

-

育児休業

3歳未満の子の育児のために取得することができます。国立病院機構近畿グループでは、現在380名以上の方が取得しています。また、男性で育児休業を取得される方もいます。

-

子の看護休暇

小学校入学前の子が病気などにかかった場合や、予防接種・健康診断を受けさせる場合など、1年につき5日まで取得することができます。

-

育児短時間休業

小学校入学前の子の育児のために、職員が希望する曜日・時間帯で、週20時間程度の勤務とすることができます。年々取得する方が増えており、キャリアを途切れさせることなく、子育てと仕事を両立できるようになっています。

-

病院内保育所

近畿グループ内の20病院のうち、15病院には病院内に保育所があります。保育所によっては病児保育や24時間保育を行っているところもあります。

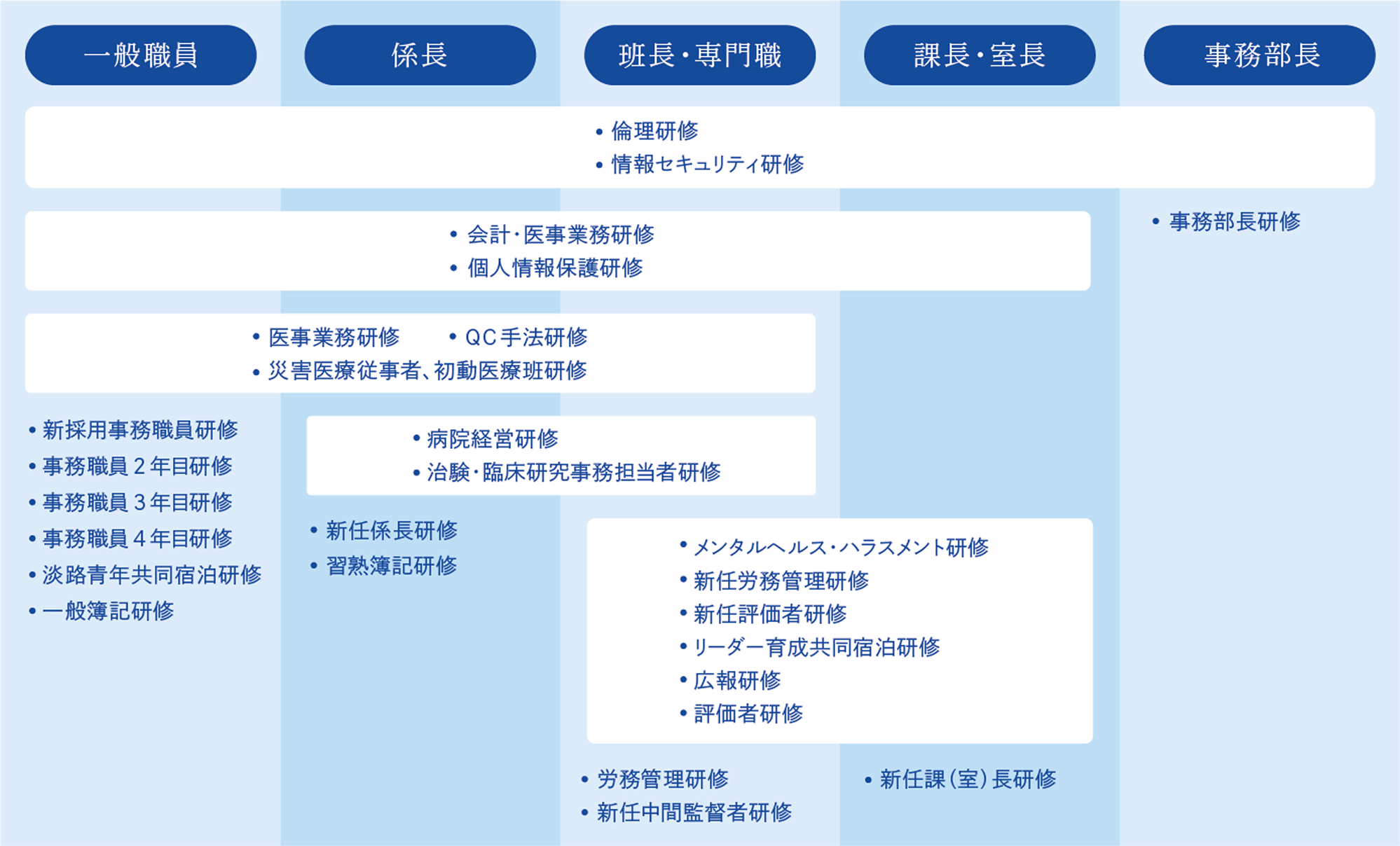

教育研修

教育研修

働く人のキャリアを様々な面から支える

多種多様な研修

医療の現場で欠かせない人材となるために

国立病院機構の研修は「受講するだけではなく、主体的に参加すること」を重視します。研修という場はあくまで自己実現・自己研鑽のための機会を提供するものであり、研修の受講者が「何を実現したいか、そのために何をすべきか」を主体的に考えて行動できるような内容となっています。そのため、講義だけではなく、ロールプレイングや実際に起こった事例に対する検討発表など、参加型・思考型のプログラムを中心に実施しています。

コロナ禍の現在においては、従来の集合形式ではなく、WEB会議システムを活用したオンライン形式で多くの研修を開催しているところです。

例えば、新たに採用された事務職員が参加する「新採用事務職員研修」のような階層別の研修や、収入管理や契約事務、診療報酬制度に関する知識の習得を目的とする「会計・医事業務研修」のような業務分野別の研修など、目的や業務内容に応じて多種多様な研修を企画しています。また、業務研修の他にも「淡路青年共同宿泊研修」のように、他部門の職員(看護師や薬剤師、児童指導員など)と合同で参加し、若手職員が仕事以外の場所でも交流を深めながら自己研鑽できる機会も用意されています。自分とは異なる職種の職員と交流することは、今まで見えなかった景色や新たな視点に気づかせてくれる貴重な機会となります。

病院を超えて参加するこれらの研修の他、各病院独自の研修や他省庁主催の研修などを含め、各キャリアに応じてスキルアップできるような研修制度を設け、職員の能力開発をサポートしています。

研修紹介

(採用後1年目~3年目程度で受講する研修の例)

国立病院機構主催(階層別)

-

新採用事務職員研修

国立病院機構の事務職員として必要とされる基本的な知識・技術の修得および社会人としての意識を養います。事務職だけでなく、院内の様々な部門(看護部やコメディカル部門など)を取材して理解を深め、医療現場で求められる事務職員としての能力を考えます。

-

淡路青年共同宿泊研修

さまざまな部門の職員との共同生活をとおして、医療に従事する者としての資質の向上、自己啓発を図ります。仕事に関する講義・グループワークの他、自然の中でカッターボートやキャンプファイヤーも行います。視野の広がりを実感し、より一層の自発性・協調性・コミュニケーション能力を獲得することで、仕事への取り組み方を工夫できるようになります。

-

事務職員2年目研修

同期職員が集まり、新採用研修から引き続き、事務職員としての基本スキルを身につけるとともに、国立病院機構職員としての使命・心構えを再認識します。より質の高い仕事を求められる2年目をどう働くか、また、先輩職員の話を聞き、自分の将来やキャリアアップについて等を考える機会です。

-

事務職員3年目研修

1年目~3年目を振り返り、仕事の基本を再確認するとともに、ロジカルシンキングの習得を図ります。より主体的に仕事を実践していくために必要なテクニックや知識を学び、問題解決へ至る道筋を明確にする能力を身に着けます。

国立病院機構主催(業務分野別)

-

一般簿記研修会

簿記の基本的な仕組み等について理解を深め、会計処理業務の実務担当者や管理者の内部統制の質的向上を図ります。財務諸表の基礎や、会計・経理を行う事務職員として欠かせない知識を学びます。

-

医事業務研修

基本的な診療報酬請求事務能力の習得を図ります。講義で医療保険や医療関連法規を学びながら、実技でレセプト(診療報酬明細書)を作成します。診療報酬請求事務能力認定試験の出題内容に沿った内容となっており、十分な学習により上記試験の合格を目指すこともできます。

-

会計・医事業務研修

会計及び医事業務に従事する職員の知識・能力の向上を図り、各病院の業務の適正化及び効率化につなげます。「契約事務」・「収入管理事務」・「施設基準の検証・届出」・「診療報酬改定のポイント、影響度」・「訴訟事務」 等、幅広い業務内容を知り、対応する術を検討していきます。

-

習熟簿記研修会

日常的な会計処理業務の中でも、特に留意すべき医事業務及び固定資産に関する会計処理を中心に理解を深めることができます。医業収益やキャッシュフロー計算書等、病院運営に欠かせない医事のポイントを押さえ、より医療現場で活躍できる深い知識を習得します。

他省庁主催

-

政府関係法人会計事務職員研修(財務省主催)

政府関係法人における会計事務業務に関する知識を深め、会計事務職員としての資質の向上及び充実を図ることができます。